ライスペーパーは手軽に使える食材であり、さまざまな料理に応用できる便利なアイテムです。

しかし、焼く際に失敗しやすいという一面もあります。

焼きすぎて破れてしまったり、適切に加熱できずに溶けてしまったりすると、せっかくの料理が台無しになってしまいます。

このような失敗を回避するためには、ライスペーパーの特性を理解し、適切な調理方法を実践することが大切です。

特に、温度管理やフライパンの選び方、使用する具材の選定、さらには保存方法まで考慮することで、理想的な仕上がりを実現することができます。

焼き方の基本を押さえるだけでなく、ライスペーパーを扱う際のちょっとした工夫が成功のカギを握ります。

例えば、ライスペーパーの水分調整を適切に行うことで、焼いたときの破れや溶けを防ぐことができます。また、フライパンの種類や加熱温度を適切に調整することで、均一に火が入り、見た目も美しく仕上がります。

さらに、具材の選び方や保存環境を整えることで、調理時のトラブルを回避しやすくなります。

本記事では、ライスペーパーを焼く際の失敗を防ぐためのポイントを詳しく解説し、実践しやすい対策を紹介していきます。

正しい知識を身につけることで、ライスペーパーを活かした美味しい料理を楽しむことができるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。

ライスペーパーを焼くときの失敗を防ぐための重要ポイント

失敗の一般的な原因とその対策

ライスペーパーを焼く際に起こる失敗には、「破れる」「溶ける」「焦げる」といったものがあります。

これらの失敗は、主に水分量や加熱温度、焼き時間の管理不足によって起こります。

例えば、ライスペーパーを水に浸しすぎると焼くときに溶けやすくなり、逆に水分が足りないと乾燥して割れやすくなります。

また、温度が高すぎると一瞬で焦げてしまい、低すぎると適切に火が通らず、ベタついたり破れやすくなったりします。

これらの問題を回避するためには、適切な水分管理と温度調整を行いながら、慎重に調理することが重要です。

ライスペーパーを焼く際は、水に浸ける時間を短くし、余分な水分をしっかり拭き取ることで溶けるのを防ぎます。

また、火加減は中火から弱火の間をキープし、急激な温度変化を避けることが理想的です。

さらに、ライスペーパーを焼く前にフライパンを十分に予熱し、油を均一に引くことで、焦げ付きや破れを防ぐことができます。

もう一つのポイントは、焼く際のタイミングと焼き時間です。

ライスペーパーは非常に薄いため、焼きすぎるとパリパリになりすぎて食感が損なわれることがあります。

一方で、焼き時間が短すぎると柔らかすぎて食べづらくなるため、表面がうっすらと色づき、軽く膨らんできたタイミングで裏返すことが重要です。

適切な管理をすることで、理想的な焼き上がりを実現することができます。

理想的な水分量の管理方法

ライスペーパーは水に浸すことで柔らかくなりますが、その水分量を適切に管理しないと、焼いたときに溶けたり、ベタついたりする原因になります。

水に浸しすぎると、ライスペーパーが必要以上に柔らかくなり、フライパンにのせたときにすぐ破れてしまうことがあります。

一方で、水分が足りないと、焼くときに硬くなり、食感が損なわれる可能性があります。

適切な水分量を保つためには、ライスペーパーを水に短時間だけくぐらせることが重要です。

一般的には、1〜2秒程度が目安ですが、ライスペーパーの厚みや種類によっても適した時間が異なります。

厚手のライスペーパーの場合は2〜3秒、薄手のものは1秒未満で十分です。

また、水分をしっかりと落としてから焼くことも大切です。

ライスペーパーを水に浸した後、清潔なキッチンタオルやペーパータオルの上に置いて余分な水分を吸収させると、焼く際のベタつきや溶けるリスクを軽減できます。

さらに、温かい水ではなく常温の水を使用することで、水分がライスペーパーに過剰に吸収されるのを防ぎます。

水分管理を適切に行うことで、ライスペーパーが焼いたときに破れにくく、程よいもちもち感を保ちつつ、美しい仕上がりにすることができます。

焼き加減と温度調整のコツ

フライパンの温度が高すぎると、ライスペーパーがすぐに焦げてしまい、破れやすくなります。

特に、ライスペーパーは非常に薄いため、急激な加熱によって表面が乾燥しすぎると、ひび割れやパリパリになりすぎる原因となります。

そのため、加熱は中火から弱火で行い、じっくりと火を通すことがポイントです。

また、ライスペーパーの焼き加減を調整するには、フライパンの温度を一定に保つことが重要です。

温度変化が激しいと焼きムラができやすくなり、一部が焦げる一方で他の部分が生焼けになってしまうことがあります。

理想的な焼き色をつけるためには、フライパンの中央だけでなく、全体に熱が均等に伝わるように注意しながら焼くことが大切です。

さらに、焼く際にはライスペーパーの水分量も影響します。

水分が多すぎるとフライパンにのせた際に蒸気が発生し、ライスペーパーがくっつきやすくなります。

そのため、ライスペーパーを焼く前に軽く水分を拭き取り、適度に乾燥させてから調理すると良いでしょう。

また、焼く時間を調整し、片面がきつね色になり始めたら裏返すことで、均一な焼き上がりが実現できます。

最終的に、焼いたライスペーパーの食感をもちもちとさせたい場合は、火加減をさらに弱めにし、短時間で仕上げるのが理想的です。

一方で、カリッとした食感を楽しみたい場合は、やや長めに焼き、油を少し多めに使うことでパリッとした仕上がりになります。

このように、焼き加減や温度を工夫することで、ライスペーパーをより美味しく仕上げることができます。

ライスペーパーの調理方法

フライパンを使った焼き方

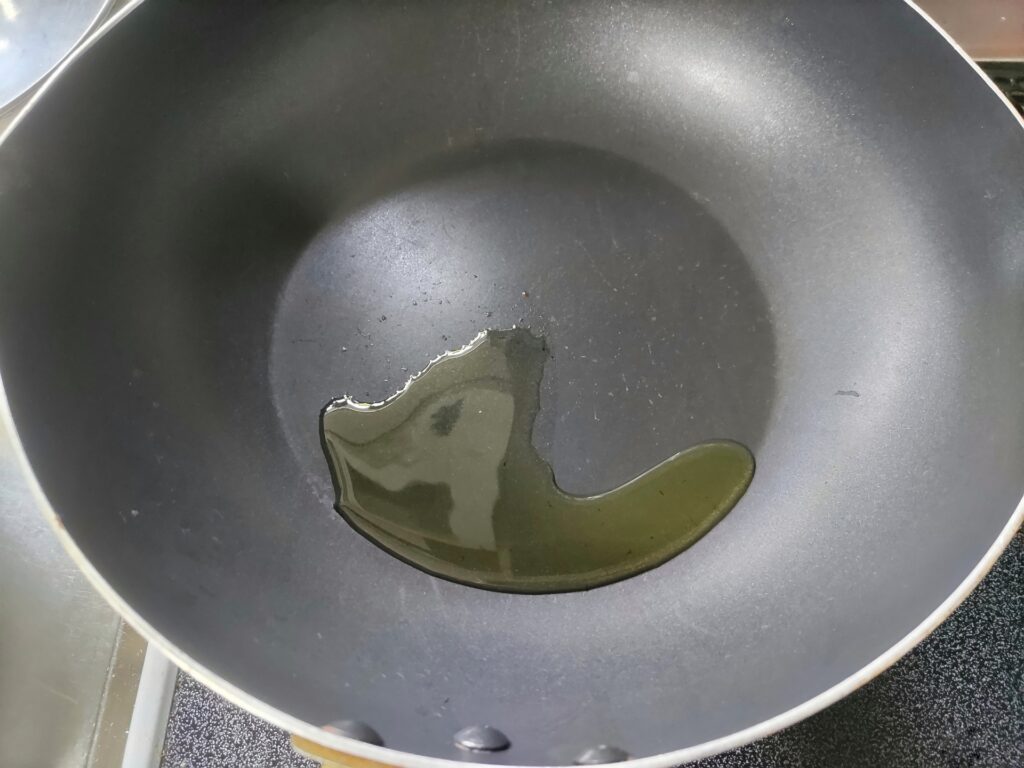

ライスペーパーを焼く際には、フライパンをしっかり予熱し、適量の油をひくことがポイントです。フライパンが十分に温まっていないと、ライスペーパーが焦げ付きやすくなったり、焼きムラができたりする原因になります。

適温で予熱し、油を均等になじませることで、焼き上がりがきれいになり、破れにくくなります。

油は、キッチンペーパーを使って薄く塗り広げると、均一な焼き色をつけやすくなります。

ごま油やオリーブオイルを使用すると、風味が増し、より美味しく仕上がります。

ただし、油を入れすぎるとライスペーパーがベタつき、焼いた後の食感が悪くなるため、少量に留めるのが理想的です。

ライスペーパーをフライパンに置いたら、火加減を弱火から中火に調整し、片面をじっくり焼きます。

焼き時間の目安は、薄いライスペーパーなら20〜30秒程度、厚めのものなら40〜50秒程度が理想です。

ライスペーパーが膨らみ、端が少し浮いてきたら裏返すタイミングです。

裏返す際には、フライ返しを使い、優しく持ち上げることが大切です。

急にひっくり返すと破れやすくなるため、ゆっくりと慎重に行いましょう。

裏面も同様に焼き、全体に均一な焼き色がついたら完成です。

均一な加熱のための注意点

ライスペーパーは非常に薄い食材のため、加熱ムラができやすく、焼きすぎると一部が焦げたり、逆に焼き足りない部分が生っぽくなってしまうことがあります。

そのため、フライパンの中央だけでなく、全体に熱が均等に伝わるようにすることが重要です。

まず、フライパンを使用する際には、予熱をしっかりと行い、均等に温まるまで待ちましょう。

フライパンの温度が安定していないと、部分的に温度が高くなったり低くなったりして、ライスペーパーの焼き加減に差が出ることがあります。

特に鉄製のフライパンを使用する場合は、均一に熱が回るように少し時間をかけて予熱することがポイントです。

また、ライスペーパーを焼く際には、フライパンを動かしながら焼くことで、熱が均等に広がり、焼きムラを防ぐことができます。

片面を焼く際にフライパンの端に寄せすぎると、中央部分だけが熱くなりやすく、焼き色が不均一になるため注意が必要です。

焼いている途中で位置を少しずつ変えながら焼くことで、より均一な仕上がりを目指しましょう。

さらに、フライパンの種類によっても加熱の均一性が変わります。

テフロン加工のフライパンは焦げ付きにくく、比較的均等に熱が伝わるため、初心者にもおすすめです。

一方で、厚みのある鉄製フライパンやセラミック加工のフライパンは熱を保持しやすく、焼き色をしっかりつけることができますが、熱が伝わる速度が遅いため、火加減に気を付けながら使用すると良いでしょう。

焼きムラを防ぐもう一つのポイントは、ライスペーパーをフライパンに置いた後、すぐに動かさないことです。

ライスペーパーは薄いため、加熱直後に動かすと破れやすくなります。焼き色が少しつくまではそのまま加熱し、適度に焼き固まったら優しく裏返すことで、きれいな仕上がりになります。

このように、フライパンの加熱方法やライスペーパーの配置、適切な焼き方を意識することで、加熱ムラを防ぎ、美味しいライスペーパー料理を作ることができます。

ライスペーパーの食感を楽しむためのレシピ

ライスペーパーを焼くことで、パリッとした食感やモチモチ感を楽しむことができます。

例えば、具材を包んで軽く焼くことで、春巻き風のアレンジが可能です。

中に入れる具材次第で、さまざまなバリエーションを楽しむことができ、食感や風味を工夫することで、一層美味しく仕上がります。

例えば、エビや鶏肉、野菜をたっぷり詰めて焼くと、ヘルシーで満足感のある一品になります。

エビはプリプリとした食感がアクセントになり、鶏肉は香ばしく焼き上げることで、ジューシーさを保ちつつ風味を引き立てます。

また、豆腐やきのこ類を入れることで、ヘルシーながらも旨味たっぷりの仕上がりになります。

さらに、ライスペーパーを使ってデザートを作ることも可能です。

例えば、バナナやチョコレートを包んで軽く焼くことで、外はパリッと、中はトロッとした食感を楽しめるスイーツになります。

仕上げにシナモンやハチミツをかけることで、より奥深い味わいを演出することができます。

また、ライスペーパーを焼く際には、適切な水分量と焼き加減を意識することが重要です。

水分を含ませすぎると、焼いたときに溶けやすくなり、逆に水分が足りないと割れやすくなります。

焼くときの火加減にも注意し、中火から弱火でじっくりと焼くことで、パリパリ感を出しつつ、内部の食感をもちもちに仕上げることができます。

お好みの具材と調理法を試しながら、自分好みのライスペーパー料理を楽しんでみましょう。

失敗に繋がる水分管理の重要性

水分が多すぎる場合の対策

ライスペーパーに含まれる水分が多すぎると、焼いたときにべたつきや溶ける原因になります。

特に、長時間水に浸してしまうとライスペーパーが極端に柔らかくなり、フライパンにのせたときにすぐに破れたり、形が崩れたりしやすくなります。

これを防ぐためには、短時間だけ水に浸し、余分な水分を拭き取ることが大切です。

ライスペーパーの厚みや種類によっても適切な水分量は異なります。

薄いライスペーパーは1秒程度水にくぐらせるだけで十分柔らかくなりますが、厚みのあるものは2〜3秒程度浸してから使用すると、もちもちとした食感を保ちつつ、破れにくくなります。

また、水に浸した後は、清潔なキッチンタオルやペーパータオルの上にのせて余分な水分を取り除くことで、ベタつきを防ぎ、焼く際に均一に火が入るようになります。

水分が不足する場合の対応方法

逆に、水分が少なすぎると、焼く際に乾燥して割れやすくなります。

特に、冷たい水に短時間だけ浸した場合、ライスペーパーが十分に柔らかくならず、焼く際にひび割れが発生しやすくなります。

適度に湿らせることで、柔軟性を保ち、破れにくくすることができます。

また、冬場や湿度の低い環境では、ライスペーパーが通常よりも乾燥しやすくなるため、使用前に霧吹きを使って軽く湿らせると、適度な水分を保つことができます。

ただし、直接水をかけすぎると部分的に水分を吸いすぎてしまうことがあるため、均等に軽く湿らせるよう注意しましょう。

水分調整のための実践的なコツ

ライスペーパーの状態を見ながら、水に浸ける時間を調整することが重要です。

厚みのあるものは少し長めに、薄いものは短めに浸けると良いでしょう。

さらに、使用する水の温度にも注意が必要です。冷水よりもぬるま湯(30〜40℃程度)を使用すると、ライスペーパーが適度に柔らかくなり、均一に水分を吸収しやすくなります。

また、複数枚のライスペーパーを使用する場合、一度にすべてを水に浸すのではなく、1枚ずつ処理することで、乾燥しすぎたり水分を含みすぎたりするのを防ぐことができます。

さらに、焼く直前に水に浸すことで、余分な水分を飛ばしつつ、ちょうど良いしなやかさを維持できます。

水分管理をしっかり行うことで、ライスペーパーを焼いた際の失敗を減らし、美しい焼き上がりと理想的な食感を実現することができます。

焼き時間とその影響

焼き時間が短すぎるとどうなるか

焼き時間が短すぎると、ライスペーパーがまだ柔らかく、食感が出にくくなります。

特に、焼き始めの段階でしっかり加熱しないと、内部が生っぽくなり、もちもちした食感が損なわれる可能性があります。

また、短時間の焼きではライスペーパーの表面が均一に固まらず、破れやすくなったり、食べる際に歯切れが悪くなることもあります。

適度な焼き時間を確保し、表面が適度に焼き固まるまでじっくり加熱することが重要です。

焼き時間が長すぎる場合の失敗例

長時間焼くと、水分が飛びすぎてパリパリに硬くなりすぎることがあります。

特に、強火で長く焼くと、ライスペーパーが焦げ付きやすく、香ばしさを通り越して苦みが出ることもあります。

また、焼きすぎるとライスペーパーの弾力がなくなり、食感が単調になりがちです。

もちもち感を保ちたい場合は、焼き時間だけでなく火加減にも注意し、中火から弱火で均等に火を通しながら、適度な時間で仕上げることがポイントです。

理想的な焼き時間の見極め方

ライスペーパーが程よく膨らみ、透明感がなくなったタイミングが理想的な焼き上がりの目安です。

加えて、焼いたときに軽く弾力があり、触ったときにしっとりとした質感を感じる場合は、適切な焼き加減であると言えます。

また、ライスペーパーの表面に均一な焼き色がつき、端が軽く浮き上がるような状態になると、ちょうどよい焼き加減です。

焼き時間の調整をこまめに行いながら、好みの食感に仕上げていくことが大切です。

温度管理の重要性

適切な加熱温度を知る

ライスペーパーを焼く際の温度は非常に重要です。

低すぎると焼きムラができてしまい、均一に火が入らず、仕上がりに差が出てしまうことがあります。

一方で、温度が高すぎると、一瞬で焦げてしまい、焼く前にライスペーパーが破れてしまうこともあります。

そのため、適切な加熱温度を知ることが、理想的な焼き上がりを実現するための第一歩となります。

ライスペーパーの適温は、中火から弱火の間で、じっくりと焼き上げることがポイントです。

急激に火を通すのではなく、表面が均一に乾燥し、程よく焼き色がつくようにするのが理想です。

焼き始めの段階で、フライパンが十分に温まっているかを確認し、熱しすぎないように火加減を調整することも重要です。

また、ライスペーパーの厚みによっても適切な温度が異なります。

薄いライスペーパーは焦げやすいため、より低めの火加減で焼くことが必要です。

一方で、厚みのあるライスペーパーは火の通りが遅くなるため、中火を保ちながら均一に熱を加えるようにします。

適温で焼くことで、表面はパリッと香ばしく、中はもちもちとした食感を楽しめる仕上がりになります。

さらに、ライスペーパーを焼く際には、温度が急激に変化しないようにすることも大切です。

火を強めたり弱めたりすると、焼きムラができやすくなり、仕上がりに影響を与えることがあります。

一定の温度でじっくりと焼き続けることで、安定した美しい仕上がりを実現することができます。

ライスペーパーの焼き加減を完璧にするためには、温度調整に細心の注意を払いながら、適切な火加減で焼くことを心掛けましょう。

高温と低温の影響

高温で焼くとライスペーパーが急激に硬くなり、割れやすくなります。

これは、短時間で水分が急速に蒸発することによって、表面が乾燥しすぎてしまうためです。

また、焼きすぎることで内部の水分も飛びすぎ、パリパリになりすぎてしまうことがあります。

これを防ぐためには、強火ではなく中火から弱火でじっくりと焼き、表面が均等に焼き固まるようにすることが大切です。

逆に低温では適切に火が入らず、ライスペーパーがベタついたままの状態になりがちです。

特に、水分が多めに含まれている場合、低温で焼くと水分が適切に蒸発せず、べたついたり、もっちりしすぎたりすることがあります。

また、低温で長時間加熱すると、ライスペーパーがだれやすくなり、形が崩れる原因となります。

適切な温度で焼くことは、ライスペーパーの理想的な食感と見た目の美しさを引き出すために非常に重要です。

焼く前にフライパンをしっかり予熱し、火加減を細かく調整しながら均一に熱を加えることで、ちょうどよい焼き加減を実現できます。

また、焼く際にライスペーパーがフライパンに接する時間を調整することで、焦げすぎず、かつ適度な香ばしさを出すことができます。

焼き加減を見極めながら、温度を調整することが大切です。

ライスペーパーの種類や厚みによっても適温は異なるため、何度か試しながらベストな火加減を見つけるとよいでしょう。

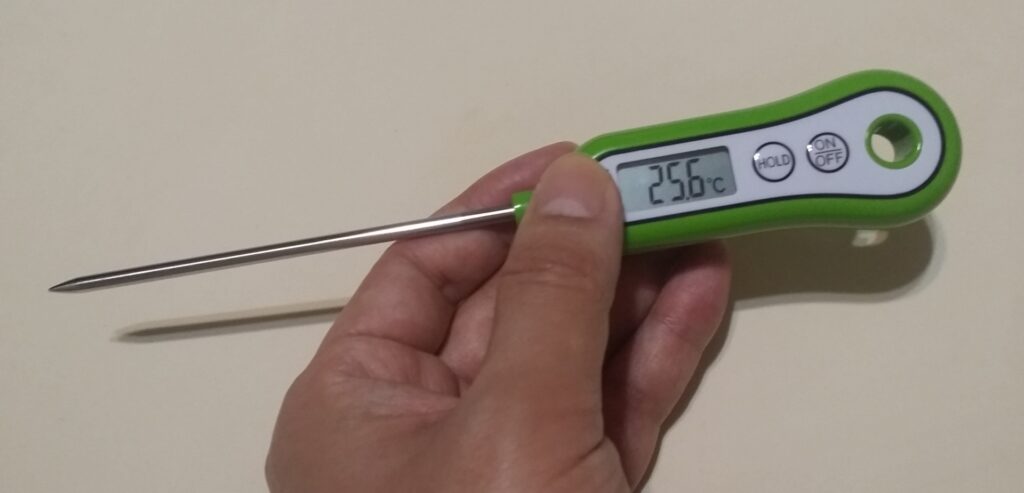

温度調整に役立つツール

温度管理には、フライパンの種類や火加減が大きく関係します。

適切な温度で焼くことが、ライスペーパーの破れや焦げを防ぐ鍵となります。

そのため、温度計付きのフライパンを使用することで、火加減をより正確にコントロールし、理想的な焼き加減を実現しやすくなります。

また、サーモスタット付きの調理器具を活用するのもおすすめです。

温度が一定に保たれるため、焼きムラを防ぎやすく、ライスペーパーが適切な状態で焼き上がります。

特に、電気式のホットプレートを使用すると、設定温度を維持できるため、焦がしたり焼きムラができるリスクが減ります。

さらに、赤外線温度計を使うことで、フライパンの表面温度を瞬時に測定でき、最適なタイミングでライスペーパーを投入することが可能になります。

このようなツールを使うことで、調理の精度を向上させ、安定した仕上がりを実現できます。

加えて、フライパンの材質によっても温度の伝わり方が異なるため、調理器具を選ぶ際にはその特性を理解しておくことが重要です。

たとえば、鉄製のフライパンは蓄熱性が高く、一度温まると均一な温度を保ちやすいですが、熱が伝わるまで時間がかかるため、適切な予熱が必要です。

一方で、アルミやステンレス製のフライパンは熱伝導率が高いため、素早く温度が上がりやすいですが、火加減をこまめに調整することが求められます。

このように、適切な調理ツールを活用することで、ライスペーパーの焼き加減をより細かく管理し、理想的な仕上がりを実現することができます。

フライパン使用時の注意点

フライパンの種類と焼き具合

ライスペーパーを焼く際には、フライパンの種類も重要です。

フライパンの材質や形状によって、熱の伝わり方や焼き上がりが大きく異なるため、適切なものを選ぶことが成功のカギとなります。

鉄製のフライパンは熱伝導が良いため、均一に焼けるメリットがあります。

蓄熱性が高く、しっかりと予熱することで安定した温度を維持できるため、焼きムラが少なくなります。

ただし、鉄製フライパンは油をしっかりなじませる必要があり、使用前にはシーズニング(油ならし)を行うことが推奨されます。

また、鉄製のフライパンは重いため、ライスペーパーを裏返す際に扱いづらいことがある点にも注意が必要です。

一方で、テフロン加工のフライパンは焦げ付きにくく、初心者でも扱いやすいという利点があります。

特に、油をあまり使用したくない場合や、ライスペーパーがくっつくのを防ぎたい場合に適しています。

ただし、テフロン加工は高温に弱いため、長時間の加熱や強火の使用は避けたほうが良いでしょう。

また、テフロン加工が傷つくと焦げ付きやすくなるため、柔らかいヘラを使用し、金属製の調理器具は避けることをおすすめします。

さらに、最近ではセラミック加工のフライパンも人気があります。

セラミック加工のフライパンは、熱伝導が比較的均一でありながら、テフロンと同様に焦げ付きにくい特徴を持っています。

耐熱性が高く、高温調理にも対応できるため、焼き色をしっかりつけたい場合にも適しています。

フライパンの厚みも焼き具合に影響を与えます。

薄いフライパンは素早く加熱できますが、温度変化が激しく、焼きムラができやすい傾向があります。

一方で、厚みのあるフライパンは温度が安定しやすく、焼きムラを抑えられるため、理想的な仕上がりを実現しやすくなります。

このように、フライパンの種類によってライスペーパーの焼き上がりが大きく変わるため、目的に応じて適切なフライパンを選ぶことが重要です。

非粘着フライパンの活用方法

くっつきにくいフライパンを使用することで、ライスペーパーが破れるリスクを減らせます。

特に、焦げ付き防止加工が施されたテフロンやセラミック製のフライパンは、ライスペーパーが表面に貼りつきにくく、調理しやすいです。

ただし、こうしたフライパンは高温に弱い場合があるため、中火以下での調理が推奨されます。

フライパンに少量の油を薄く引くことで、さらにくっつきにくくなり、破れにくい状態を作り出せます。

油を均一に広げるには、キッチンペーパーで軽く拭き伸ばす方法が有効です。

油を引かずに調理することもできますが、その場合は火加減をより慎重に調整し、焦げつかないように気を付ける必要があります。

焼く際は、弱火でじっくりと加熱することが大切です。

強火で急速に加熱すると、ライスペーパーの水分が一気に飛び、硬くなってしまうため、もちもちとした食感を損なう原因になります。

焼き色がついてきたら、ヘラなどを使って優しく裏返すと、形を崩さずに綺麗に仕上がります。

また、裏返すタイミングも重要で、片面が適度に焼き固まった段階で返すことで、ライスペーパーの破れを防ぐことができます。

フライパンの管理と手入れについて

フライパンの表面が傷ついていると、ライスペーパーがくっつきやすくなります。

特に、テフロン加工のフライパンは金属製のヘラやスポンジで傷がつきやすく、一度傷つくと焦げ付きやすくなるため、注意が必要です。

使用後は柔らかいスポンジや布を使って優しく洗い、表面のコーティングを守るようにしましょう。

また、フライパンの表面を常に清潔に保つことも重要です。

焦げつきや油の残りがあると、ライスペーパーがくっついてしまうことがあります。

洗浄後は水分をしっかり拭き取り、保管することで、錆びや劣化を防ぐことができます。

さらに、鉄製のフライパンを使用する場合は、使用後に軽く油を塗ることで、サビを防ぎ、調理の際にくっつきにくくなります。

予熱をしっかり行い、フライパンの温度を適切に管理することで、ライスペーパーをよりスムーズに焼き上げることが可能になります。

料理に使用する具材の選び方

具材とライスペーパーの相性

ライスペーパーは繊細でデリケートな食材であるため、使用する具材選びが重要なポイントとなります。

特に水分の多い具材を使用すると、焼く際にライスペーパーが溶けやすくなり、食感や見た目が損なわれることがあります。

そのため、使用する具材の水気を適度に取り除くことが求められます。

例えば、ひき肉やチーズなどの具材は焼くことで適度に水分が出るため、バランスよく仕上がります。

ひき肉はあらかじめ炒めて余分な脂を取り除いておくと、ライスペーパーがベタつかず、焼いたときに破れにくくなります。

チーズも同様に、焼くことでとろみが出るため、ライスペーパーとの相性が良く、美味しく仕上がります。

豆腐や海鮮類は水分が多いため、キッチンペーパーなどでしっかり水気を切ることが重要です。

具材が水分を与える影響について

野菜などの水分を多く含む具材は、ライスペーパーの焼き上がりに大きな影響を与えます。

特に、レタスやキュウリのような水分量の多い野菜をそのまま包んで焼くと、内部から蒸気が発生し、ライスペーパーが破れたり溶けたりしやすくなります。

そのため、野菜を使用する際は、カットした後にキッチンペーパーで水分をしっかり取り除くか、軽く炒めて水分を飛ばしてから包むと良いでしょう。

また、キノコ類も水分を多く含んでいるため、加熱すると大量の水分が出ます。

しいたけやしめじをライスペーパーに包む場合は、あらかじめフライパンで水分を飛ばしておくことで、焼いたときの水分過多を防ぐことができます。

さらに、漬物やピクルスなどの酢漬け食品も水分を多く含むため、使用する際はよく水気を切ってから包むと、ライスペーパーの仕上がりがよくなります。

失敗しない具材の保存方法

具材の保存方法も、ライスペーパーとの相性を良くするために重要です。

野菜は冷蔵庫で適度に乾燥させ、使用前に軽く水分を拭き取ることで、包んだときに余分な水分が出にくくなります。

特に、葉物野菜やトマトなどの水分が多い食材は、ペーパータオルで包んで保存すると水分が適度に吸収され、ライスペーパーと合わせたときにベタつきを抑えることができます。

肉類については、焼く前に軽く下味をつけておくことで、調理中の水分の放出を防ぐことができます。

例えば、鶏肉や豚肉を使う場合は、塩やスパイスをまぶしてから一晩寝かせることで、余分な水分が抜けて焼いたときの食感がよくなります。

また、海鮮類も解凍後にしっかり水気を取っておくことで、ライスペーパーとの相性を良くすることができます。

保存の際は、具材をできるだけ密閉容器に入れ、空気に触れないようにすることが重要です。

特に、カットした野菜や調理済みの具材を保存する場合は、乾燥を防ぐためにラップで包むか、保存袋に入れて冷蔵庫で保管すると、鮮度を保ちながらライスペーパーと合わせやすくなります。

ライスペーパーの保存方法

保存環境の重要性

ライスペーパーは湿気に弱いため、適切な保存環境を整えることが非常に重要です。

湿気を吸ってしまうと、ライスペーパーがベタついたり、焼くときに破れやすくなったりするため、できるだけ乾燥した状態を保つことがポイントです。

まず、ライスペーパーを保管する際は、密閉容器に入れることが基本です。

特に、ジップ付きの保存袋や密閉できるプラスチック容器を使用すると、湿気の侵入を防ぎやすくなります。

加えて、乾燥剤を一緒に入れておくと、余分な湿気を吸収し、より良い状態を保つことができます。

また、保存場所も慎重に選ぶ必要があります。

高温多湿の環境では、カビの発生や品質の劣化が進みやすくなるため、涼しく乾燥した場所での保存が望ましいです。

特に、梅雨や夏場は湿度が上がりやすいため、保管場所の湿気対策を強化すると良いでしょう。

例えば、除湿剤を置く、乾燥剤を定期的に交換するなどの工夫が役立ちます。

ライスペーパーの保存状態をこまめにチェックし、湿気を含んでいる場合は、広げて乾燥させることで再び使いやすい状態に戻すことも可能です。

ただし、過度に乾燥しすぎると割れやすくなるため、適度な管理が求められます。

このように、ライスペーパーの保存環境を適切に整えることで、品質を長期間維持し、調理時のトラブルを防ぐことができます。

保存時の水分管理について

ライスペーパーが湿気を吸ってしまうと、焼く際に破れやすくなり、適切な食感を保てなくなります。

そのため、開封後は乾燥剤を一緒に入れて保存すると、品質を長持ちさせることができます。

特に湿度の高い環境では、密閉容器やジップ付き保存袋を使用し、できるだけ空気に触れないようにすることが重要です。

また、乾燥剤を定期的に交換し、効果を維持することも忘れずに行いましょう。

ライスペーパーを適切に保存するためには、冷蔵庫ではなく常温保存が適しています。

冷蔵庫に入れると、温度変化により結露が発生し、ライスペーパーが湿気を吸ってしまうことがあります。

湿気を吸ったライスペーパーは、焼く際に溶けやすくなり、調理が難しくなる原因となります。

保存する際には、直射日光の当たらない涼しい場所に置くことが望ましく、特に梅雨時や夏場は湿度管理に注意しましょう。

また、ライスペーパーを長期間保存する場合、開封後は元のパッケージに戻すのではなく、個別にラップやワックスペーパーで包んで保存すると、湿気の影響を最小限に抑えることができます。

さらに、保存環境を安定させるために、定期的にライスペーパーの状態を確認し、異常がないかをチェックすることも大切です。

保存期間と品質の関係

ライスペーパーは比較的長期間の保存が可能な食材ですが、保存環境によって品質に大きな差が出ます。

未開封の状態では、湿気を避けた適切な環境に置くことで、数か月から一年程度は十分に使用可能です。

しかし、一度開封すると空気に触れることで乾燥が進み、時間が経つにつれて割れやすくなるため、できるだけ早めに使い切ることが理想的です。

開封後のライスペーパーは、密閉容器に入れて保管することで乾燥や湿気の影響を軽減できます。

特に、乾燥しすぎるとひび割れが発生し、使用時に破れやすくなってしまいます。

反対に、湿気が多すぎるとライスペーパーが柔らかくなりすぎ、焼くときに溶けたりベタついたりする原因になります。

そのため、保存環境の湿度を一定に保つことが重要です。

また、ライスペーパーの品質を維持するためには、保存期間を意識することも大切です。

開封後は、できるだけ1〜3か月以内に使い切ることをおすすめします。

それ以上の期間が経過すると、食感が変化しやすく、焼いた際に思うような仕上がりにならないことがあります。

特に、長期間放置したライスペーパーは、適切に保管していても微妙に風味が落ちる可能性があるため、なるべく新鮮なうちに使うのが理想です。

保存期間が長くなる場合は、ライスペーパーを小分けにして密封し、必要な分だけ取り出すようにすると、鮮度を長持ちさせることができます。

また、保存袋に乾燥剤を入れることで、湿度の影響を最小限に抑えることが可能です。

このような工夫を取り入れることで、ライスペーパーの品質をできるだけ長く保つことができるでしょう。

ライスペーパーの理想的な仕上がり

見た目の美しさと食感のバランス

焼いたライスペーパーは、パリッとした部分とモチモチした部分が絶妙に組み合わさることで、美味しさが際立ちます。

焼きすぎると全体が硬くなりすぎ、逆に火が弱すぎるとベタついた仕上がりになってしまうため、適切な水分量と温度調整を意識しながら焼き色をつけることが大切です。

また、焼く前にライスペーパーの表面に少量の油を塗ることで、より均一で美しい焼き色がつきやすくなります。

ライスペーパーの見た目も食感に影響を与えます。

均一な焼き色がついていると、視覚的にも食欲をそそりますし、焼き加減を調整することでパリパリとモチモチのバランスを楽しむことができます。

適度に焼くことで、ライスペーパー特有の透明感を残しつつ、香ばしい仕上がりを実現できます。

焼く際にはフライパンの熱伝導を考慮し、焼きムラを防ぐためにフライパンの中央ではなく、まんべんなく火が当たるように調整することもポイントです。

風味を引き出すための工夫

ライスペーパー自体にはあまり味がないため、香ばしさを引き出す工夫が必要です。

焼く際にごま油やオリーブオイルを少し足すと、風味が増して美味しくなります。

特に、ごま油を使用すると香ばしさが強まり、アジア風の風味を楽しめます。

一方で、オリーブオイルはマイルドな味わいを引き立てるため、洋風の料理にもよく合います。

また、焼き上がった後にスパイスや塩を軽く振ることで、味にアクセントを加えることができます。

例えば、ブラックペッパーやパプリカパウダーをまぶすと、ピリッとした風味が加わり、より奥深い味わいを楽しめます。

ガーリックパウダーやパルメザンチーズを軽くふりかけると、コクが増し、シンプルながら風味豊かな仕上がりになります。

らに、醤油やナンプラーを薄く塗ることで、エスニックな味わいを演出することも可能です。

理想的な食感を実現するためのポイント

ライスペーパーの食感を活かすためには、焼き加減が鍵を握ります。

パリッとさせたい場合は、少し長めに焼き、しっかりと水分を飛ばすことが大切です。

特に、低温でじっくり焼くと、ライスペーパーが均一に焼き固まり、パリッとした仕上がりになります。

一方で、モチモチ感を残したい場合は、短時間でサッと焼き上げるのが理想的です。

焼く時間を調整することで、用途に応じた理想的な食感を実現できます。

また、焼き上がりの食感を変える工夫として、ライスペーパーを二重に重ねて焼く方法もあります。

これにより、外はパリッと、中はモチモチとした食感を作ることができ、食感のコントラストを楽しむことができます。

さらに、焼く前にライスペーパーを軽く湿らせると、焼いた際に均一な食感になりやすく、しっとり感を残しながらも香ばしく仕上げることができます。

ライスペーパーの食感を調整することで、さまざまな料理に応用することができます。

例えば、パリパリとした仕上がりにすると、チップスやおつまみとして楽しめますし、モチモチした状態に仕上げると、包み焼きや餃子の皮の代用として活用できます。

このように、焼き加減を工夫することで、料理の幅が広がり、さまざまな味わいを楽しむことができます。

まとめ

ライスペーパーを焼く際の失敗を防ぐには、温度管理、フライパンの選び方、具材の取り扱い、保存方法をしっかり押さえることが大切です。

適切な方法を実践すれば、破れや溶けを防ぎ、美味しく仕上げることができます。

温度管理では、適切な火加減を見極めることが成功のカギとなります。

ライスペーパーは繊細なため、高温で一気に焼くとすぐに焦げたり破れたりする一方で、低温すぎるとベタついてしまいます。

適度な中火から弱火でじっくりと加熱し、表面が均等に乾燥するように調整することがポイントです。

また、焼く前にフライパンの予熱をしっかり行うことで、均一な焼き色をつけやすくなります。

フライパンの選び方も重要です。鉄製のフライパンは蓄熱性が高く、均一な熱伝導を実現できますが、しっかりと油をなじませておく必要があります。

一方で、テフロン加工やセラミック加工のフライパンは焦げ付きにくく、初心者にも扱いやすいですが、高温調理には向いていません。

適切なフライパンを選び、メンテナンスを行うことで、ライスペーパーの焼き上がりが格段に良くなります。

具材の選び方も、仕上がりを左右する重要なポイントです。水分の多い具材をそのまま包むと、加熱時に水分が蒸発しすぎてライスペーパーが破れやすくなります。

そのため、野菜類はしっかりと水気を切り、肉や魚は事前に下処理を行い、余分な水分を取り除くことが大切です。

また、スパイスや調味料を適度に使うことで、風味を引き立てることができます。

保存方法にも気を配りましょう。ライスペーパーは湿気に弱いため、開封後は密閉容器に乾燥剤とともに保存し、湿気の影響を最小限に抑えることが推奨されます。

冷蔵庫で保存すると結露の影響でライスペーパーがベタつきやすくなるため、常温の乾燥した場所で保管するのが理想的です。

このように、焼き方の工夫や適切な保存、調理方法を押さえることで、ライスペーパーの失敗を防ぎ、美味しく仕上げることができます。

ぜひ、今回紹介したコツを活かして、さまざまなライスペーパー料理を楽しんでみてください。