お見舞いを贈る際には、封筒の選び方や書き方に正しいマナーがあります。

単なる気持ちの表現であっても、相手に対する敬意を込めて適切な方法で渡すことが重要です。

特に、表書きの方法や水引の選び方、連名での記載方法など、細かなルールを守ることで、相手に失礼のないようにすることが大切です

。また、お見舞いの金額の相場や、贈る際の注意点などを理解しておくことで、相手に負担をかけることなく心のこもった贈り物となります。

お見舞い封筒にはいくつかの種類があり、選び方を誤ると弔事用の封筒と勘違いされる可能性もあります。

そのため、封筒の選び方一つとっても慎重に選ぶ必要があります。

また、表書きの文字の書き方にもマナーがあり、毛筆や筆ペンを使い、丁寧に書くことが求められます。

連名で贈る場合には、代表者の名前をどこに記入するか、何名以上の場合はどのような書き方をするべきかといったルールも知っておくと安心です。

さらに、お見舞い封筒の中袋の正しい使い方についても理解しておくことが大切です。

金額や送り主の氏名をどのように記入するか、また中袋を使わない場合のマナーも知っておくと、いざという時に迷わずに済みます。

本記事では、これらのポイントを詳しく解説し、正しいお見舞い封筒の書き方とマナーを詳しくご紹介します。

適切な対応をすることで、相手に対する思いやりを伝えることができるでしょう。

お見舞い封筒の正しい書き方 マナー

お見舞い封筒の基本的な書き方

お見舞い封筒には、表書き、氏名、金額などを正しく記入する必要があります。

書く際は、楷書で丁寧に書き、間違えた場合は新しい封筒を使用するのがマナーです。

また、氏名を記入する際にはフルネームで書き、相手に対して失礼のないようにしましょう。

表書きは封筒の中央上部に記載し、名前はその下に書きます。

表書きに関しては、「御見舞」「お見舞い」などを使用し、目上の方や上司へのお見舞いの場合には、「祈御全快」などの表現も適しています。

筆記具については、毛筆や筆ペンが望ましいとされています。

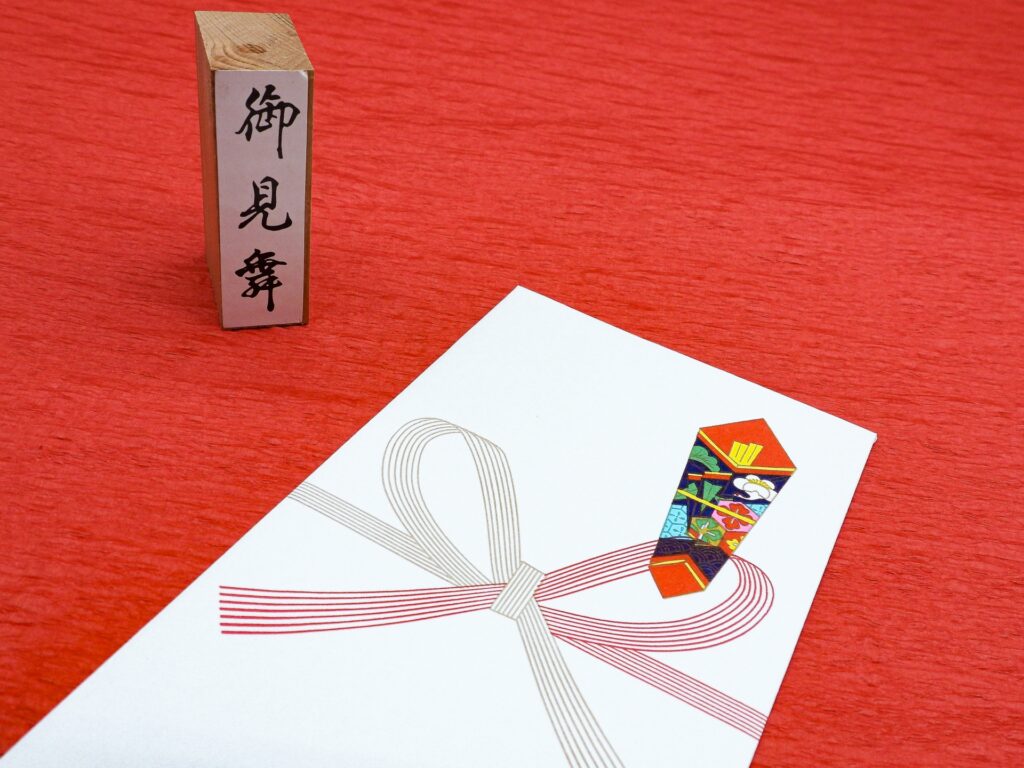

封筒の種類と選び方

お見舞い用の封筒は、白無地または紅白の水引が入ったものを使用します。

不祝儀袋と間違えないように注意し、華美なデザインは避けるのが無難です。

封筒のサイズは金額に応じて選び、金額が多い場合は大きめの封筒や二重封筒を使用すると良いでしょう。

水引についても考慮する必要があります。

お見舞い封筒には、基本的に「紅白の結び切り」の水引が適しており、病気やケガが再発しないよう願う意味が込められています。

水引のない封筒も選択可能ですが、贈る相手の立場や地域の慣習を考慮することが大切です。

お見舞いの金額の目安と記入方法

お見舞いの金額は関係性によって異なりますが、一般的に友人・知人には5,000円~10,000円、上司や目上の方には10,000円~30,000円が目安です。

金額は「金壱萬円」などの漢数字で記載します。

また、金額を記載する際には、改ざんを防ぐために旧字体の漢数字を用いることが推奨されています。

お見舞い金を入れる際には、中袋を使用することが一般的です。

中袋がない場合には、封筒の内側に金額を記載するとよいでしょう。

金額の書き方としては、「金壱萬円也」のように「也」を付けると、より正式な印象を与えます。

金額の設定に関しても、相手に負担をかけないように配慮が必要です。

特に目上の方に対しては、あまり高額なお見舞い金を包むと相手に気を遣わせてしまうこともあるため、適切な額を選ぶよう心掛けましょう。

お見舞い封筒の表書きについて

表書きの基本ルール

お見舞いの表書きには、「御見舞」「お見舞い」と記載します。

表書きを記入する際には、できるだけ毛筆や筆ペンを使用し、正式な印象を与えるようにしましょう。

ボールペンは略式とされるため、フォーマルな場面では避けるのが望ましいです。

楷書体で丁寧に書くことで、相手に対する敬意を示すことができます。

また、使用する文字の色にも注意が必要です。

一般的には黒の墨を使用しますが、弔事用の薄墨とは異なり、濃い黒色の墨を選ぶことが大切です。

表書きを間違えた場合は修正せず、新しい封筒を使用するのがマナーです。

お見舞いの表書きの例

- 御見舞:一般的なお見舞いで広く使用される表書き

- お見舞い:よりカジュアルな場面や親しい間柄での使用に適している

- 祈御全快:病気やケガからの回復を願う意味が込められている

- 御快癒祈願:目上の方や職場の上司へのお見舞いに適した表書き

- 心ばかり:金額が少額で気持ちを表したい場合に使用

表書きの位置と文字の書き方

表書きは封筒の中央上部に大きめに書くのが基本です。

字体をそろえ、バランスよく配置することで、整った印象を与えます。

送り主の氏名は封筒の下部に記載し、個人名の場合はフルネームを記載するのが一般的です。

また、会社名や団体名を記載する場合は、氏名の上部に配置します。

その際、組織名と氏名の間には適度なスペースを空け、見やすいレイアウトにすることが重要です。

縦書きが一般的ですが、横書きが適している場合もあります。

特にカジュアルな場面では横書きを選ぶことも可能です。

ただし、公式なお見舞いでは縦書きを選択するのが無難です。

お見舞い封筒の水引の意味と選び方

水引の種類とその意味

お見舞いの封筒には、「紅白の結び切り」の水引が適しています。

結び切りは「一度きりで終わる」ことを意味し、病気やケガが再発しないよう願う意味が込められています。

これは、病気やケガの再発を避け、完全に回復することを祈る意味を持ち、一般的なお見舞いではこの水引を使用するのが適切です。

水引には、ほかにもさまざまな種類があり、それぞれ意味が異なります。

例えば、蝶結びは何度も結び直せるため、出産祝いや長寿祝いなどの「繰り返してもよい」お祝い事に使われますが、お見舞いには不適切です。

また、黒白や黄白の水引は弔事用となるため、お見舞いに使用しないよう注意が必要です。

お見舞いのシーンに適した水引

水引なしの封筒も選択肢の一つですが、特に入院見舞いには紅白の結び切りの水引が望ましいです。

水引なしの封筒は、カジュアルなお見舞いやちょっとした気遣いとしての金品を贈る場合に適しています。

快気祝いの場合は、白赤の蝶結びを使用します。

快気祝いは「おめでたいこと」としての意味合いが強いため、何度あっても良いという願いを込めて蝶結びが選ばれます。

入院中のお見舞いとは違い、すでに回復していることを祝うため、適した水引を選ぶことが大切です。

また、地域や宗教の習慣によっては、水引の使い方が異なる場合もあるため、事前に確認するとより丁寧な対応ができます。

特に目上の方へのお見舞いでは、格式を重んじた封筒を選ぶことが重要です。

結び方のマナーと注意点

水引の結び方は「結び切り」が基本であり、間違って「蝶結び」を使用しないように注意しましょう。

蝶結びは何度でも繰り返すことを意味するため、お見舞いには適しません。

さらに、結び目の向きにも注意が必要で、上下逆さにすると意味が変わってしまうことがあります。

必ず正しい向きで使用し、相手に対する敬意を示すよう心がけましょう。

また、封筒のデザインにも気を配ることが大切です。

華美すぎるデザインや過剰な装飾が施された封筒は、お見舞いの趣旨にそぐわないため、控えめで上品なものを選ぶとよいでしょう。

シンプルなデザインのものが一般的に望まれます。

お見舞いの際に適切な水引を選ぶことで、相手への気遣いを示し、より丁寧な心配りを伝えることができます。

適切な封筒と水引を選び、失礼のない形でお見舞いの気持ちを伝えましょう。

連名でのお見舞い封筒の書き方

連名を書く際の注意事項

連名でお見舞いを贈る場合、表書きに代表者の名前を大きく書き、他の名前はその左側に並べて記載します。

表書きのフォントサイズや位置を揃えることで、見た目を整えることが重要です。

また、名前の間隔を適切に保ち、バランスよく記載することで、丁寧な印象を与えます。

もし手書きの場合は、楷書体で統一し、読みやすいように心がけましょう。

代表者名と全員の名前の記入方法

3名以内であれば、全員の名前を記入してもよいですが、それ以上の場合は「○○一同」と記載し、別紙に全員の名前を記載するのが一般的です。

別紙には、フルネームとともに所属や役職を記載すると、より正式な印象を与えられます。

また、敬称を省略せずに書くことで、相手に対する礼儀を示すことができます。

連名の際に避けるべき点として、記名の順序を誤らないことが挙げられます。

特に職場などのグループで贈る場合、目上の方の名前を最初に記載し、他のメンバーの順番を慎重に決定することが重要です。

目上の方の名前を誤って後に書いてしまうと、失礼にあたる可能性があるため注意しましょう。

連名の記載位置と形式

氏名を横並びにする場合は、目上の人を右側に記載するのがマナーです。

縦書きの場合は、上から順に書きます。

縦書きの場合、最も格式のある形とされるため、フォーマルな場面では適しています。

横書きを選ぶ場合は、特にカジュアルな関係性の相手に贈る際に適しています。

さらに、連名の形式として、二人の場合は中央揃え、三人以上の場合は代表者を中央に、その両側に他の名前を配置すると、美しく整った印象を与えられます。

企業や団体名を併記する場合は、会社名を代表者の名前の上に小さく書くのが一般的です。

また、連名の書き方には地域や文化による違いもあるため、必要に応じて事前に確認することをおすすめします。

お見舞い封筒の中袋の使い方

中袋の種類と記入方法

中袋は無地のものを使用し、表に金額を、裏に送り主の住所・氏名を記載します。

中袋を使用することで、現金が直接見えないようになり、より礼儀正しくお見舞いの気持ちを伝えることができます。

中袋がある場合でも、封筒の外側に金額を明記するのがマナーとされています。

金額を記載する際には、縦書き・横書きのどちらでも問題ありませんが、封筒と表書きの形式に合わせることが望ましいです。

また、金額を書く際には、旧字体を用いるのが正式なルールとなっており、「金壱萬円」「金伍仟円」などと記載します。

金額を略式で記入せず、漢数字で正確に書くことで、より丁寧な印象を与えることができます。

封筒内のレイアウトの基本

金額は「金壱萬円」などの旧字体を使用し、間違えた場合は修正せずに新しい封筒を使用するのがマナーです。

また、金額を書く位置にも注意が必要です。

中袋の中央部分に金額を記載し、右端または左端に寄せないようにすることで、見た目のバランスが整います。

送り主の住所・氏名は裏面の下部に記載し、目立ちすぎないようにします。

住所を省略せず、正式な表記で記載することで、よりフォーマルな印象を与えます。

特に企業や団体からのお見舞いの場合は、会社名・部署名・担当者名を明記するのがマナーとされています。

中袋の印刷と手書きの違い

手書きの方が丁寧な印象を与えますが、印刷された中袋を使用することも問題ありません。

ただし、印刷の場合はフォントやレイアウトが適切であることを確認し、カジュアルすぎない書体を選ぶようにしましょう。

また、手書きの場合は筆ペンや万年筆を使用し、丁寧に書くことが求められます。

ボールペンや鉛筆は避け、誤字を訂正せずに新しい中袋を使用することが重要です。

しっかりと書かれた文字は、お見舞いの心遣いをより伝える要素となるため、できるだけ綺麗な字で記入することを心掛けましょう。

さらに、金額や氏名の記入にミスがあった場合、修正テープや二重線での修正は避け、新しい中袋に書き直すのが適切です。

清潔感のある丁寧な記入が、相手への敬意を示すことにつながります。

お見舞い封筒のマナー違反とは

避けるべき行為と記入ミス

- 薄墨を使用する(薄墨は弔事用)

お見舞いの際には、しっかりとした濃い墨を使用し、相手に誤解を与えないように注意しましょう。 - 間違えた箇所を修正テープで直す

修正テープや二重線での訂正は避け、間違えた場合は新しい封筒を使用するのが正式なマナーです。 - 派手なデザインの封筒を使用する

お見舞い封筒はシンプルで品のあるデザインのものを選び、装飾が過度なものは避けるようにしましょう。 - 封筒のサイズが適切でない

金額に応じた封筒サイズを選ぶことが大切です。少額のお見舞いに大きすぎる封筒を使うと不自然な印象を与える可能性があります。 - 名前の記載を誤る

- 送り主や受取人の氏名を間違えることは大変失礼にあたるため、正確な情報を記載するよう心がけましょう。

地域によるマナーの違い

地域によって金額の相場や表書きの表現が異なる場合があるため、事前に確認すると安心です。

例えば、関東地方では「御見舞」と書くのが一般的ですが、関西地方では「お見舞い」とひらがなで記載する場合もあります。

また、お見舞いの金額についても、地域によって「偶数は避ける」などの文化的な違いが見られることがあります。

また、一部の地域では、お見舞い金を渡す際の作法や言葉遣いにも特徴があり、特に年配の方や格式を重んじる相手にお見舞いを渡す場合には、事前にその地域の慣習を調べておくとより丁寧な対応ができます。

マナーを守るための注意点

マナーを守ることは、相手への敬意を示すことにつながります。

細かな点まで気を配ることで、より誠実な気持ちを伝えることができます。

- 表書きや名前は楷書で丁寧に書く。

- お札の向きをそろえ、新札を使用するのが望ましい。

- 渡す際には、封筒を両手で持ち、相手に対して丁寧にお渡しする。

- 相手の状況を考慮し、適切なタイミングでお見舞いを行う。

これらのポイントを守ることで、相手に対する配慮を示し、より温かい気持ちを伝えることができます。

お見舞い金額の相場について

お見舞いでの金額相場の考え方

お見舞いの金額は、関係性や地域の習慣によって異なります。

そのため、事前に基本的な相場を把握しておくことが重要です。

また、相手の状況や関係性を考慮し、適切な金額を選ぶことが大切です。

金額が多すぎると相手に気を遣わせてしまうことがあり、逆に少なすぎると失礼にあたる可能性があります。

相手との距離感を考えながら、適切な額を包むようにしましょう。

友人・知人にお見舞いする場合の金額

友人や知人にお見舞いをする場合、5,000円~10,000円が一般的な相場とされています。

ただし、相手が長期入院している場合や、特に親しい関係にある場合は、10,000円以上包むこともあります。

逆に、お互いにあまり気を遣わない間柄であれば、3,000円程度でも問題ありません。

また、お金だけではなく、お見舞い品を添えることも選択肢の一つです。

例えば、果物やお菓子などの軽い飲食物、快適に過ごせるようなアイテム(本やタオルなど)を贈ることも考えられます。

ただし、食べ物を贈る場合は、相手の病状に合わせた選択をすることが大切です。

上司や目上の方へのお見舞い金額

上司や目上の方へお見舞いをする際の金額は、一般的に10,000円~30,000円が目安とされています。

ただし、あまりにも高額なお見舞い金は相手に気を遣わせることになるため、20,000円程度が無難な選択とされています。

職場の同僚や部署でまとめてお見舞いをする場合は、合計で10,000円~50,000円程度の範囲で設定し、個人で包む金額は5,000円~10,000円程度にするのが一般的です。

また、会社や組織単位でお見舞いを行う場合は、「○○一同」として連名で渡すのも一つの方法です。

個人で渡す場合と異なり、会社のルールや慣習に従うことが大切です。

特に、上司へのお見舞いでは、個人的に渡すのではなく、代表者を決めてまとめて渡す方が適切な場合があります。

お見舞いの際に、現金ではなく商品券を贈るケースもあります。

商品券は使いやすく、相手の好みに合わせて使えるため、目上の方に対しては適切な贈り物になることがあります。

ただし、現金よりも格式が落ちると考える人もいるため、相手の性格や状況に応じて選択するようにしましょう。

お見舞い封筒の記載内容

氏名の書き方と注意点

氏名は楷書で丁寧に記入し、正式なフルネームを記載します。

誤字を避け、新しい封筒を用意しましょう。

誤って記入した場合、修正液や二重線を使用するのは避け、必ず新しい封筒に書き直すのがマナーとされています。

また、氏名の文字は大きすぎず、小さすぎず、適度なバランスを保ちながら記載することが重要です。

さらに、会社名や団体名を記入する場合は、氏名の上に記載し、バランスを考えて配置するのが適切です。

特に連名でお見舞いを贈る場合は、代表者の名前を大きめに書き、他の名前はその左側や下側に揃えて記載します。

相手の情報の正しい記載方法

お見舞いを渡す相手の名前や役職を正しく記載し、敬称を付けることで失礼のないようにします。

敬称の使い方にも注意し、例えば目上の方には「様」、ビジネス関係者には「殿」を使うのが適切です。

また、社長や部長などの肩書きを持つ相手に対しては、氏名の上に役職を記載することで、よりフォーマルな印象を与えることができます。

相手のフルネームを正確に書くことが大切であり、名前の漢字や表記を間違えないよう事前に確認することが望ましいです。

また、相手が特定の宗教や信仰を持っている場合、それに配慮した記載方法を選ぶことが重要です。

お金の記入に関するルール

金額は「金壱萬円」などの旧字体を使用し、改ざんされないように注意して記入しましょう。

金額を記載する際には、書き間違いを防ぐために下書きをするのも一つの方法です。

特に「金壱萬円」や「金伍仟円」などの旧字体を用いることで、より正式な印象を与えることができます。

また、お金を封筒に入れる際には、折り目のついていない新札を使用するのが理想的です。

新札が用意できない場合は、なるべくきれいなお札を選び、見栄えを整えるように心がけましょう。

さらに、お金の向きにも気を配り、肖像が封筒の表側にくるように揃えることで、より丁寧な印象を与えます。

お見舞いの金額を多く包みすぎると、相手に気を遣わせてしまうことがあるため、適切な相場を考慮して選ぶことが重要です。

また、連名でお見舞いを贈る場合は、一人あたりの負担を均等にするようにし、事前に金額の相談をするのが望ましいです。

お見舞い封筒の選び方

一般的なお見舞い封筒の種類

お見舞い封筒には、白無地や紅白の結び切りが印刷されたものが一般的です。

白無地の封筒はシンプルで幅広い場面に適しており、特にビジネスシーンや上司・目上の方へのお見舞いとしてふさわしい選択です。

紅白の結び切りが印刷された封筒は、回復を願う意味が込められており、親しい友人や家族などに送る際に適しています。

また、封筒の素材にも注目しましょう。

一般的な紙製の封筒のほか、水引が立体的に加工された高級感のある和紙の封筒もあり、状況に応じて選ぶことができます。

お見舞いの状況に応じた封筒の選択

相手の病状や入院期間に応じて、適切な封筒を選ぶことが大切です。

たとえば、軽いケガや短期間の入院の場合は、シンプルな白封筒でも問題ありませんが、長期入院や重病の場合は、丁寧な印象を与える紅白の結び切り封筒を選ぶと良いでしょう。

また、病状によっては、封筒のデザインにも配慮が必要です。

例えば、花柄やカラフルなデザインの封筒は避け、落ち着いた色合いのものを選ぶことで、相手に対してより配慮のある印象を与えられます。

病院での受け取りのしやすさを考慮し、大きすぎない封筒を選ぶことも重要です。

お見舞い品や金額に適した封筒

お見舞い金の金額によって、適切な封筒を選ぶことも重要です。

金額が少額(5,000円~10,000円)の場合は、一般的な一重の封筒でも問題ありませんが、10,000円以上になる場合は、二重封筒を使用するとより丁寧な印象を与えることができます。

また、お見舞い金だけでなく、品物を添える場合には、その包装にも気を配りましょう。

お見舞い品を渡す際は、簡素な包装を心掛け、派手すぎるデザインは避けることが大切です。

特に食品類を贈る場合は、病院の規則に従い、相手の病状に適したものを選ぶことが求められます。

封筒の選び方ひとつで、お見舞いの気持ちがより伝わりやすくなるため、慎重に選ぶことが重要です。

まとめ

お見舞い封筒の正しい書き方やマナーを守ることで、相手に失礼のない形で気持ちを伝えることができます。

封筒の選び方、表書きのルール、水引の意味などをしっかり押さえ、適切なお見舞いを贈りましょう。

また、お見舞い金の金額の相場や、贈る際の言葉遣い、手渡しのタイミングなどにも注意を払うことが重要です。

お見舞いをする際には、相手の状況をよく考え、適切なタイミングで訪問することも大切です。

病状が思わしくない場合や、面会制限がある場合には、直接訪問を控え、代理の方に託すか、郵送で送る方法も考慮しましょう。

お見舞いの際には、長時間の滞在を避け、相手に負担をかけないよう配慮することも必要です。

また、地域や文化によっては、お見舞いの習慣やルールが異なる場合があります。

事前に確認し、適切な対応を心がけることで、より誠実な気持ちを伝えることができます。

封筒の選び方や記載内容だけでなく、お見舞いを贈る際の全体的なマナーを理解し、相手に安心感と温かさを届けられるようにしましょう。