巻き寿司を作る際に欠かせない道具「巻きす」。

見た目はシンプルなこの道具ですが、実はその裏表を正しく使い分けることで料理の完成度が大きく変わります。

裏表を意識することで、巻き寿司の仕上がりが美しくなり、伊達巻や装飾寿司などの模様付けも簡単にできるようになります。

この記事では巻きすの基本構造から、裏表の違い、さらには用途ごとの具体的な使い分け方法まで、詳しく解説します。

また、料理を美しく仕上げるためのちょっとしたコツや、初心者でも失敗しない巻きすの使い方も紹介します。

巻きすを活用することで、料理の幅が広がり、食卓がより楽しくなること間違いなしです。

巻きすの裏表を使い分ける重要性

巻きすとは?その種類と特徴

巻きすは主に竹製とプラスチック製の2種類があり、それぞれの特徴を知ることで用途に応じて使い分けが可能です。

竹製巻きすは日本の伝統的な料理道具であり、細い竹ひごを糸で編んだシンプルながらも実用的な構造が魅力です。

触り心地や見た目にも温かみがあり、巻き寿司を本格的な雰囲気で作りたい方には最適です。

竹製は適度な柔軟性があり、巻くときに具材をしっかりと固定できるというメリットもあります。

ただし、水洗い後はしっかり乾燥させないとカビが発生する可能性があるため、定期的な手入れが欠かせません。

一方、プラスチック製巻きすは現代のライフスタイルに合わせた使いやすさが特徴です。

耐久性があり、繰り返し使用しても劣化しにくいため、手軽に扱えます。

さらに、食洗機対応の製品も多く、衛生的に保つことができます。

プラスチック製巻きすは竹製に比べて滑りにくく、細かい模様をつける際にも役立つことが多いです。

また、カラーバリエーションが豊富な商品もあり、料理の雰囲気や目的に応じて選ぶ楽しさがあります。

巻きすの表面と裏面の違い

巻きすには表面と裏面があり、それぞれ異なる用途に適しています。

表面は竹の節が並び、滑らかで平らな構造が特徴です。

これにより、巻き寿司を作るときにはご飯や具材が均等に配置され、仕上がりが滑らかになります。

特に細巻きや太巻きを美しく整える際に便利です。

裏面は編み目が粗くなっており、これを利用すると模様をつけることができます。

伊達巻や飾り巻き寿司など、見た目を重視した料理に最適です。

裏面の凹凸を活かして卵焼きや押し寿司に独自の模様をつけることで、料理にアクセントを加えられます。

- 表面(平らな面)

巻き寿司を巻くときに使います。

ご飯や具材が均一に広がり、滑らかな仕上がりが得られます。 - 裏面(編み目が粗い面)

模様をつけるための面として使用します。

凹凸が伊達巻などに美しい模様をつける効果を発揮します。

適切な裏表の選び方

巻き寿司を作る際には、まず表面を使用し、模様付けが必要な場合は裏面を使うようにしましょう。

竹製の場合、慣れるまでは裏表を間違えやすいので、最初に表面と裏面を確認する習慣をつけると良いでしょう。

また、プラスチック製の巻きすでは裏表がはっきりしているものが多く、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

竹製とプラスチック製を併用することで、それぞれのメリットを最大限に活用できます。

用途に応じた適切な面を選ぶことで、料理の幅が広がります。

初心者の方でもすぐに使いこなせるようになるので、まずは練習から始めてみましょう。

巻き寿司の基本的な巻き方

太巻きと細巻きの巻き方の違い

- 太巻き

太巻きは具材をたっぷりと詰めて作る豪華な巻き寿司です。

具材にはきゅうり、卵焼き、シイタケ煮、かんぴょう、ほうれん草など、さまざまな種類を組み合わせることで彩り豊かに仕上がります。

巻きすをしっかりと使い、適度な力加減で巻くのがポイントです。

巻き終わりを軽く押さえながら形を整えることで、きれいな筒状になります。

太巻きは見た目も華やかなので、パーティーやおもてなし料理にも最適です。 - 細巻き

細巻きは具材をシンプルにし、細く繊細に仕上げる巻き寿司の一種です。

一般的な具材にはきゅうり、梅肉、シソ、納豆などがあります。

細巻きは見た目がシンプルでありながらも奥深い技術が求められるため、練習が必要です。

巻きすを使って軽い力で均一に巻き上げると、崩れにくく美しい仕上がりになります。

切るときは包丁を濡らしてから使うと、具材が潰れず断面がきれいに見えます。

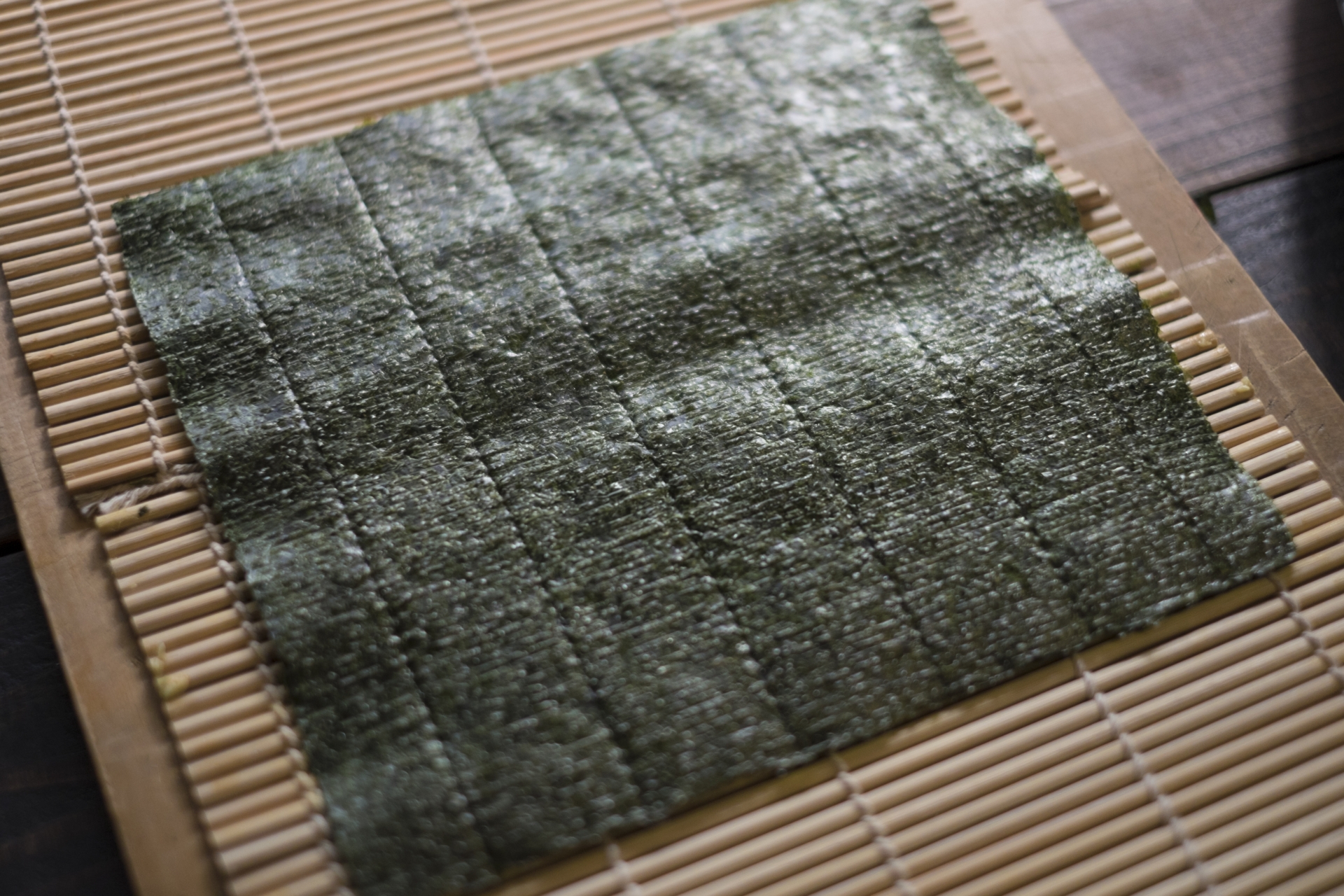

海苔の使い方と巻き方のコツ

海苔の使い方をマスターすることで巻き寿司がさらに美しくなります。

海苔は光沢のある面を外側にし、ザラザラした面に酢飯を乗せます。

ご飯を広げるときは、均一に薄く伸ばすのがコツです。

端を少し空けておくと、巻いたときにご飯がはみ出さずきれいに仕上がります。

具材を真ん中に並べることで断面が整い、見た目が美しくなります。

細巻きの場合は、ご飯の量を少なめにすることで巻きやすくなり、形もきれいに整います。

また、具材は水気をよく切ってから使うことで、巻きやすくなり仕上がりも良くなります。

巻き寿司を綺麗に仕上げるポイント

- 巻き始めはしっかり押さえる

最初の巻き込みが緩いと全体が崩れやすくなるため、最初のひと巻きはしっかりと押さえましょう。 - 巻き終わりは軽く押さえて形を整える

巻き終わった部分を軽く押さえながら整えると、形がきれいになります。

巻きすを使って全体を軽く押さえながら形を固定すると、崩れにくくなります。 - 包丁を濡らして切る

包丁を濡らしてから切ることで、巻き寿司の断面が美しくなります。

濡らした包丁で一度に切り落とすようにすると、海苔やご飯が引っかからず、きれいな切り口ができます。

また、包丁を使う際は、数回に一度布巾で拭き取ることで常に清潔な状態を保つと良いでしょう。

盛り付けにも工夫を加えると、さらに魅力的な仕上がりになります。

カットした巻き寿司を交互に並べることで立体感が生まれ、食卓が華やかになります。

彩り豊かな具材を選び、季節感を取り入れると見た目にも美しく、味も多彩になります。

模様付けに適した巻きすの選び方

模様付けの基本テクニック

模様付けを行う際には、巻きすの裏面を使うことで独特の模様を作り出すことができます。

このテクニックは伊達巻や飾り寿司だけでなく、さまざまな料理に応用が可能です。

均一な力で押さえることが美しい模様を作るための最大のポイントです。

力を入れすぎると形が崩れてしまうので、適度な強さで押さえるようにしましょう。

また、巻きすの素材によって模様の仕上がりが異なります。

竹製の巻きすは繊細でナチュラルな模様がつきやすく、プラスチック製は安定した模様を作りやすいという特徴があります。

模様付けをさらに美しく仕上げるためには、押さえた後に巻きすをゆっくりと取り外すのがコツです。

これにより模様がしっかりと表面に残り、鮮明なデザインが完成します。

飾り寿司や和風デザートのデコレーションにも活用できます。

伊達巻のための巻きす利用法

伊達巻は伝統的な卵料理で、ふんわりとした食感と美しい模様が特徴です。

巻きすの裏面を使うことで、独特の渦巻き模様を作ることができます。

卵が冷める前に素早く巻くことが、きれいな模様を作るための重要なポイントです。

巻き終わった後は軽く押さえて形を固定し、そのまま冷ますことで崩れを防ぎます。

伊達巻をアレンジする際には、甘さや具材を工夫してオリジナリティを加えるのもおすすめです。

さらに、伊達巻を巻く際に巻きすのサイズを調整することで仕上がりが変わります。

大きめの巻きすを使うと全体に均一な模様がつき、小さめの巻きすを使うと細かい模様がより際立ちます。

お正月やお祝いの席では、見た目にもこだわった伊達巻を作ることで食卓が華やかになります。

祭りやイベント向けのおすすめ巻きす

イベントや祭りで使用する場合は、華やかな模様がつく巻きすを選ぶと料理が一層引き立ちます。

特にプラスチック製の巻きすは模様が均一につきやすく、後片付けも簡単なため、大人数のパーティーやイベントで重宝します。

また、カラフルな巻きすを使うことで料理に遊び心を加えることができ、子どもたちにも喜ばれます。

竹製の巻きすを使う場合は、自然な風合いが料理に温かみを与えます。

特別なイベントでは竹製の高品質な巻きすを使うことで、料理がより高級感のある仕上がりになります。

祭りの屋台やホームパーティーでは、巻き寿司だけでなくデザートや前菜にも模様付けのテクニックを応用してみましょう。

巻きすの手入れとメンテナンス

竹製巻きすの特性と手入れ方法

竹製巻きすは自然素材を使用しており、しなやかさと適度な硬さが特徴です。

使用後はすぐに水洗いし、汚れをしっかりと取り除くことが重要です。

特にご飯粒が編み目に入り込むことがあるので、柔らかいブラシやスポンジを使って丁寧に洗いましょう。

その後は風通しの良い場所で完全に乾燥させてください。

乾燥が不十分だとカビが発生しやすくなり、巻きすが劣化する原因になります。

また、月に一度程度は酢水で軽く拭くことで殺菌効果を得ることができます。

竹製の風合いを長く保つためにも、定期的なメンテナンスを心がけましょう。

プラスチック製巻きすの利点

プラスチック製巻きすはモダンなライフスタイルに適した便利なアイテムです。

耐水性があり、竹製に比べて取り扱いが非常に簡単です。

使用後は食洗機で洗えるタイプが多く、手入れが省力化されるのが大きな魅力です。

また、素材が丈夫なため繰り返し使用しても変形しにくく、衛生的に保てます。

模様をつける料理にも適しており、表面が均一なため仕上がりが美しくなります。

カラフルなデザインも多く、キッチンにアクセントを加えることができます。

巻きすの寿命を延ばすために必要なこと

巻きすを長く使用するためには、適切な手入れと保管が欠かせません。

竹製巻きすの場合、湿気を避けて風通しの良い場所で保管することが大切です。

湿度が高い場所に保管するとカビが発生しやすいため、乾燥剤を一緒に保管するのも効果的です。

一方、プラスチック製巻きすは高温や直射日光を避けて保管しましょう。

熱源の近くに置くと変形する恐れがあります。

さらに、定期的に使用状況を確認し、表面が傷んできたら買い替えるタイミングです。

正しい手入れを行うことで、巻きすは何年も良好な状態を保てます。

巻きすのサイズと用途の選び方

細口と太口の巻きすの使い分け

- 細口巻きす

細巻きや飾り巻きに適しており、繊細な模様を作る際に非常に便利です。

細巻き寿司を作る場合、巻きすのサイズと竹ひごの間隔が重要です。

細口巻きすは間隔が狭く、巻いた際に食材がしっかり固定されるため、美しい仕上がりになります。

また、デザートや小型の卵焼きにも活用でき、料理の幅が広がります。 - 太口巻きす

太巻きや伊達巻など、大きめの食材を使用する料理に適しています。

太口巻きすは間隔が広めで、ふんわりとした仕上がりが特徴です。

特に伊達巻を作る際には太口巻きすを使うことで、柔らかく厚みのある形がきれいに作れます。

また、押し寿司を作る際にも最適で、適度な圧力をかけやすくなります。

素材ごとのおすすめサイズ

用途や料理の種類によって巻きすのサイズを適切に選ぶことで、作業効率が大幅に向上します。

家庭用にはコンパクトなサイズが便利で、収納もしやすく、日常的な巻き寿司作りに最適です。

一方で、業務用には大きめの巻きすが推奨されます。

大人数向けの料理を作る際やイベントで使用する場合は、広めの巻きすを使うことで一度に大量の料理を効率よく仕上げられます。

また、プラスチック製の巻きすにはさまざまなサイズが用意されており、料理の仕上がりをコントロールしやすい点も魅力です。

使用目的別の巻きす選び

巻きすは寿司を巻くだけでなく、模様付けや料理の成形にも幅広く応用できます。

たとえば、飾り巻き寿司を作る際には、細口の竹製巻きすを使用すると繊細な模様が際立ちます。

卵焼きや伊達巻の成形には太口巻きすが最適で、ふっくらとした形が美しく仕上がります。

また、デザートの成形にも巻きすを活用することで、料理にアクセントを加えることができます。

プラスチック製の巻きすは衛生的で手入れが簡単なため、初心者や頻繁に使用する方に特におすすめです。

料理における巻きすの便利な活用法

家庭料理での巻き寿司の楽しみ方

家庭で巻き寿司を楽しむときは、家族みんなで一緒に作る時間そのものが素敵な思い出になります。

子どもと一緒に作る場合は、具材を選ぶところから始めてみましょう。

子どもが好きな具材やカラフルな食材を使うことで、食事の時間がさらに楽しくなります。

また、ハート型や星型の巻き寿司に挑戦するなど、遊び心を取り入れるのもおすすめです。

巻き寿司は具材の組み合わせが無限にあるため、自分だけのオリジナル寿司を作ることができます。

友人を招いてホームパーティーで巻き寿司を振る舞うのも素敵なアイデアです。

季節ごとの旬の具材を使うと、見た目も味もワンランクアップします。

他の料理への巻きすの応用例

巻きすは寿司以外にも幅広く活用できる万能なキッチンツールです。

卵焼きを作る際には巻きすを使うことで形を整えやすく、ふっくらとした仕上がりになります。

特に伊達巻は巻きすがなければ作れない料理の一つです。

また、押し寿司を作る際にも活躍します。具材を型に詰め、巻きすで軽く押さえることで美しい層が作れます。

さらに、デザート作りにも応用可能です。ロールケーキの成形や和風デザートの飾り付けに使えば、プロ顔負けの仕上がりになります。

アイデア次第で活用方法は無限に広がります。

初心者でも簡単にできる巻き方

初心者が巻き寿司作りに挑戦する際は、まずは細巻きから始めると良いでしょう。

細巻きは少量の具材で巻けるため、失敗が少なく練習に最適です。

巻きすをしっかり押さえながら、少しずつ力を調整するのがコツです。

力加減が強すぎるとご飯が潰れてしまい、逆に弱すぎると具材がバラバラになりますので注意しましょう。

最初は基本のきゅうり巻きやかんぴょう巻きで練習し、慣れてきたら具材の組み合わせを増やしていきます。

さらに、包丁でカットする際には濡れ布巾で包丁を拭きながら切るときれいな断面が作れます。

コツをつかむことで、初心者でも簡単に美しい巻き寿司が完成します。

巻きすを使った飾り巻き寿司

飾り寿司の歴史と意味

飾り寿司は日本の食文化の中で特別な意味を持ち、祝祭や季節の行事、お祝いごとの場で華やかな料理として提供されてきました。

その歴史は江戸時代にさかのぼると言われており、当時は贅沢な食材を使って見た目の美しさを競い合う文化がありました。

地域によって異なる伝統があり、関西では太巻き寿司をアレンジした飾り巻きが主流で、関東ではよりシンプルなデザインが多く見られます。

現代では、SNS映えを意識したカラフルな飾り寿司も人気が高まり、家庭でも気軽に楽しめるようになっています。

基本的な飾り巻きの作り方

基本的な飾り巻きは、複数の具材を工夫して模様を作ることから始まります。

花や動物、さらには幾何学模様に仕上げることで、食卓が一層華やかになります。

まずは簡単な模様から練習するのがおすすめです。

きゅうりや卵焼き、カニカマなどの具材を使って、花形やハート形の模様を作ることができます。

具材を選ぶ際には、色のバランスを考え、見た目の鮮やかさを意識することがポイントです。

仕上がりをきれいにするためには、具材を均等に配置しながら丁寧に巻き、巻き終わりをしっかりと固定します。

細かい模様のためのテクニック

細かい模様を作るには、正確な具材の配置と巻きすを使った形の整え方が重要です。

まず、巻きすの中央に具材を配置し、少しずつ巻きながら模様の形を確認します。

具材の厚さを均一にすることで、模様がきれいに仕上がります。

また、断面を美しく見せるためには、切る際に包丁を濡らしてから一気にカットするのがコツです。

難易度が高い模様を作る場合は、あらかじめ具材を細かく分けて配置する計画を立てると失敗が少なくなります。

上級者向けのデザインでは、花びらを重ねるように配置する方法や、動物の顔を表現するテクニックもあります。

飾り巻き寿司を極めることで、特別なイベントやパーティーで注目を集める一品が完成します。

巻きすの選び方に関するよくある質問

巻きすはどこで購入する?

巻きすはスーパーや料理道具店、オンラインショップで購入できます。

購入の際には、素材やサイズを確認することが大切です。

初心者であれば、まずは基本的なサイズの巻きすを選ぶのが無難です。

また、料理の用途や好みに応じて竹製やプラスチック製の巻きすを比較して選びましょう。

オンラインショップでは多くの種類が揃っているため、レビューを参考にしながら自分に合ったものを選べます。

さらに、料理専門店ではプロ仕様の高品質な巻きすが手に入ることもあり、特別な料理に挑戦したい方におすすめです。

巻きすの選び方に迷ったら?

初心者にはプラスチック製の巻きすがおすすめです。

扱いやすく、軽量で掃除が簡単なため、失敗が少ないのが魅力です。

また、食洗機対応の製品も多く、衛生的に使えるのも利点です。

竹製巻きすを使いたい場合は、まずは標準的なサイズのものから試してみましょう。

手入れに多少の手間はかかりますが、竹の風合いや伝統的な趣が楽しめます。

自分の料理スタイルに合った巻きすをいくつか揃えておくと、用途ごとに使い分けができて便利です。

巻きすの資材に関する疑問

竹製巻きすは天然素材を使用しているため、風合いや手触りが魅力ですが、使用後の手入れが必要です。

乾燥が不十分だとカビが発生しやすいため、使用後は丁寧に洗ってしっかり乾かしましょう。

一方、プラスチック製巻きすは耐久性が高く、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。

衛生面でも優れており、傷がつきにくく、模様付けや押し寿司など多用途で活用できます。

ただし、竹製のような自然な風合いはないため、料理の見た目にこだわる場合は竹製も検討してみてください。

自宅で楽しむ巻き寿司クッキング

材料の準備と選び方

巻き寿司を作る際の第一歩は、材料選びです。

新鮮な具材と良質な海苔を用意しましょう。

具材は、季節の野菜や旬の魚を取り入れるとより美味しくなります。

例えば、春には菜の花、夏にはきゅうりや大葉、秋にはしいたけや秋鮭、冬にはかんぴょうや卵焼きを加えると季節感が出ます。

また、シャリは酢飯にすることで味に奥行きが生まれます。

酢飯を作る際は、米酢、砂糖、塩のバランスを調整して自分好みの味に整えましょう。

さらに、米は少し固めに炊き上げると酢飯との相性が良く、巻き寿司が崩れにくくなります。

巻き寿司をより美味しくするためのアドバイス

巻き寿司を美味しくするためには、具材のバランスと味の調和を意識することが重要です。

具材は甘味、酸味、塩味、うま味を組み合わせると、味に深みが出ます。

例えば、甘い卵焼きと塩味のきゅうり、酢の効いたかんぴょうを組み合わせると絶妙なバランスになります。

また、ご飯の量を適切に調整し、食べやすいサイズに仕上げるのもポイントです。

ご飯を多くしすぎると巻きづらくなるので、全体の1/3〜1/2程度の量が理想です。

切る際には、包丁を濡らしてから一気にカットすることで、きれいな断面ができます。

仕上げに白ごまや刻み海苔をトッピングすると見た目も華やかになります。

家族で楽しむ巻き寿司教室

家族で巻き寿司作りを楽しむことで、食育にもつながります。

具材の選び方や巻き方を一緒に学ぶことで、子どもたちも料理に興味を持ちやすくなります。

テーマを決めてオリジナルの巻き寿司を作るのもおすすめです。

例えば、「春のお花見寿司」をテーマにしたり、子どもが好きなキャラクターをイメージした飾り巻き寿司を作ったりすることで、楽しい思い出作りができます。

また、巻き寿司作りはコミュニケーションの場としても最適です。

出来上がった巻き寿司をみんなで試食しながら味の感想を言い合うと、食卓が一層にぎやかになります。

定期的に「巻き寿司教室」を開くことで、家族の絆も深まります。

まとめ

巻きすの裏表を正しく理解し、用途に応じて使い分けることで、料理の幅が格段に広がります。

巻き寿司をはじめとするさまざまな料理が、より見た目も味もプロ並みに仕上がるでしょう。

また、適切な巻きすを選び、丁寧に手入れをすることで、その寿命を延ばし、長く愛用することができます。

竹製巻きすならではの風合いや手触りを楽しんだり、プラスチック製巻きすの便利さを活用したりと、シーンごとに使い分けてみてください。

料理をより楽しく、豊かにする巻きすの魅力を存分に体験しながら、オリジナルレシピに挑戦するのもおすすめです。

家族や友人と一緒に巻き寿司作りを楽しむことで、食卓はさらににぎやかに彩られるでしょう。

さあ、巻きすを活用して、楽しいクッキングライフを存分に満喫しましょう!